Les barres chocolatées

L'apparition de la barre chocolatée a constitué une véritable révolution. Adaptée au mode d’alimentation moderne, elle est plus un produit de grignotage courant — un snack, pour reprendre l’appellation anglo-saxonne — qu’une friandise liée au plaisir. les Américains la nomment candy bar, et les Anglais, parfois chocolate bar. Elle est extrêmement populaire aux États-Unis et s’y décline d’innombrables façons.

C’est aux États-Unis que les premières tablets fourrées apparurent à la fin du XIXe siècle, sur les traces des chocolats fourrés. Au début des années 1890, alors que la plupart des Américains ne connaissaient pas encore le chocolat, Milton Hershey lança sa première nickel bar, petite et plate, qualifiée de nourishing food (« aliment nourrissant »). En mettant le chocolat au lait à la portée de tous, celle-ci devait conditionner la manière dont les Américains allaient consommer le chocolat. Pour Hershey, il était impératif que la barre fût largement commercialisée — dans les épiceries, drug stores, stations service, etc. Dès lors, le nom de la firme devint indissociable des barres chocolatées. Néanmoins, d’autres fabricants de sucreries suivirent la voie qu’elle avait ouverte ; de nombreuses barres virent le jour dans les dernières années du XIXe siècle et la première décennie du XXe. Si ce nouveau secteur industriel débuta dans des villes de l’est, comme Philadelphie, Boston ou New York, il gagna bientôt le Mid-Ouest, où l’approvisionnement en produits de base [sucre, corn syrup (1), lait, etc.] était plus aisé. Chicago en devint la capitale, et demeure aujourd’hui encore un centre important de cette production.

(1) Le « sirop de maïs » est très employé aux États-Unis. Il peut être clair ou sombre, deux parfums correspondant à ces couleurs. Le premier est doux, le second, doté d’une saveur de mélasse.

La nouvelle friandise allait donc rapidement faire école et acquérir sa forme définitive. La Première guerre mondiale vint conforter son intérêt. L’armée avait besoin d’aliments peu coûteux, riches en calories et de bonne conservation. Consulté par le gouvernement américain, Hershey répondit avec la candy bar. En fait, les deux conflits mondiaux contribuèrent à la popularité des barres aux États-Unis, les barres jouèrent un rôle non négligeable dans l’alimentation des troupes. Les publicités les associant aux soldats et au patriotisme propagèrent, sans conteste, leur consommation. Tout comme les progrès en matière de réfrigération favorisèrent leur transport et, par là, permirent leur vente dans tout le pays — notamment dans les états du Sud. Tout comme les progrès technologiques et l’automatisation de leur fabrication firent baisser leur prix et, de ce fait, élargirent leur clientèle. L’essor des barres fut donc rapide. Leur commercialisation tripla entre 1903 et 1923. Pendant la première moitié du XXe siècle, des milliers de barres différentes furent produites aux Etats-Unis, d’un rayonnement local, régional ou national. Face à une compétitivité croissante, les « chocolatiers » durent privilégier qualité, originalité et présentation. Mars fut la première firme à dater ses barres et à récupérer chez ses revendeurs celles qui n’avaient pas été vendues dans le délai prévu, la première aussi à les calibrer et à ne pas mettre en vente celles qui ne correspondaient pas exactement au produit souhaité.

Certaines de ces barres créées jusqu’aux années 1950 ont une histoire ; plusieurs survécurent au temps, principalement celles conçues par les grandes firmes. Hormis pendant la grande dépression, leur prix devait rester stable jusque dans les années 1960. La barre Mary Janes, au beurre de cacahuètes et à la mélasse, fut mise au point par Charles N. Miller en 1914, qui la nomma en hommage à l’une de ses tantes. Les années 1920 virent aussi apparaître la Heath bar, fourrée d’un toffee à l’anglaise sous une enveloppe de chocolat au lait et qui acquit une immense popularité — son nom lui vient de ses créateurs, les frères Bayard et Everett Heath, confiseurs à Robinson (Illinois). Plus confuse est l’origine de la barre Oh Henry !, lancée, en 1920, par la Williamson Candy Company (Chicago, Illinois). Selon les uns, son nom aurait été emprunté à un jeune homme qui fréquentait la boutique de la firme, pour les jeunes femmes qui y travaillaient ; selon d’autres, elle aurait été créée en hommage à l’écrivain O. Henry (1862-1910) ; selon d’autres, encore, elle aurait été inventée, à Arkansas City (Kansas), à la fin des années 1910, par un confiseur, Tom Henry, qui aurait cédé son invention à la Williamson Candy Company. Fourrée d’un mélange de cacahuètes, de fudge et de caramel, et enrobée de chocolat, la barre fut reprise par Nestlé, en 1984, aux États-Unis (2). Créée en 1923, par l’américain Franck C. Mars (3), la célèbre barre enrobée Milky Way (« Voie Lactée ») [6] devait rapidement s’imposer. Celle-ci tirait son originalité à la fois de sa ferme enveloppe de chocolat au lait, de son fourrage — un nougat « mousseux » chocolaté, fait de blancs d’œufs et de corn syrup (« sirop de maïs »), surmonté d’une couche de caramel —, de sa taille, supérieure à celle des barres rivales, et de sa saveur bien chocolatée.

(2) À ne pas confondre avec la barre Oh Henry !, fabriquée et commercialisée au Canada par Hershey’s. Hershey Canada acquit de Nabisco les droits canadiens pour cette barre de la Williamson Candy Company en 1987.

(3) La firme était établie à Chicago (Illinois).

(6) Aujourd’hui, elle est connue en Amérique du Nord sous le nom de 3 Musketeers.

(4) Hershey avait déjà approvisionné en confiseries l’armée américaine lors de la Grande Guerre.

(5) La publicité initiale autour de la Heath bar mettait l’accent sur la qualité de ses composants et sur ses bienfaits pour la santé. D’ailleurs, sa devise était : Heath for better health ! (« Heath pour une meilleure santé »).

Une barre chocolatée d’une haute valeur nutritive (600 calories), la Field Ration D, fut fabriquée à partir de 1937 par la firme Hershey Foods Corp. (4) pour l’armée américaine et fit partie du ravitaillement des G.I. lors de la Seconde Guerre mondiale — à la fin du conflit, la chocolaterie avait livré plus d’un milliard de rations. De bonne conservation, les Heath bars firent aussi partie de leurs rations (5). De son côté, la firme Brach’s, qui remporta l’Army & Navy Production Award pour sa contribution à ce type d’approvisionnement, lança, dans les années 1940, une nouvelle ligne de candy bars à la menthe, à la noix de coco, aux cerises, etc. La plus populaire d’entre elles fut la Swing Bar, inspirée par la musique alors à la mode.

Au sortir du second conflit mondial, le monde apaisé retrouva son mode de vie lié à la civilisation industrielle et dont s’affirma bientôt la tendance à une consommation excessive ou déséquilibrée, à ce que d’aucuns surnomment la « malbouffe ». Destructuration des repas et importance grandissante du grignotage sous l’effet de l’« accélération du temps », évolution mal contrôlée de l’alimentation sous l’impact d’une publicité tous azimuts… Dans ce contexte propre aux pays développés et dont les États-Unis furent les précurseurs, l’industrie chocolatière, soucieuse de diversification, chercha à créer des produits nouveaux qui, alliant le plaisir gourmand à l’apport nutritionnel et énergétique, pouvaient s’insérer dans le quotidien alimentaire. Ainsi se multiplièrent les barres chocolatées, que des réalisations publicitaires finement ciblées et percutantes mirent en place sur le marché européen de la confiserie de chocolat au tournant des années 1960.

Sous l’impulsion des barres fabriquées par la firme américaine Mars notamment, les snack foods connurent un succès fulgurant. Sur les traces des deux grands leaders Mars et Rowntree Mackintosh (6), qui, dans les années 1960, contrôlaient au moins 75 % du marché mondial des barres, les firmes Suchard et Ferrero tentèrent de s’implanter, en Europe, dans ce secteur, et elles furent suivies par d’autres entreprises. À la fin des années 1970, il se consommait en France 350 millions de barres par an, soit plus de six barres par habitant — à la même époque, aux États-Unis, la consommation atteignait soixante barres per capita. D’abord très nourrissantes, les barres devaient s’alléger au cours des dernières décennies, misant de plus en plus sur la gourmandise, sans pour autant oublier le rôle de « coupe-faim » qui leur est dévolu. La devise de Mars ne demeure-t-elle pas « Travail, repos et loisirs, un Mars aide à vous soutenir » ?

(6) Cette célèbre firme britannique, de York, appartient au groupe Nestlé depuis 1988.

Aujourd’hui, suite au phénomène de concentration qu’a subi l’industrie agro-alimentaire, les petites fabriques de barres ont disparu ou ont été absorbées par de grandes multinationales. néanmoins, les barres populaires de naguère ont survécu… D’innombrables articles se disputent la faveur du public. Sous une épaisse couverture de chocolat, le plus souvent au lait, ces barres dissimulent une pâte aérée et plus ou moins souple, qui s’apparente généralement au nougat et qu’enrobe une couche de caramel. Amandes, noisettes, noix de coco, cacao, etc. leur confèrent leur saveur spécifique. Leur poids varie de 20 à 60 g, mais leur forme est immuable, permettant de les identifier d’emblée. À leurs côtés sont apparues, vers 1978, les barres biscuitées, fourrées d’une pâte à biscuit ou d’une gaufrette, puis, en 1984, les barres céréalières, d’inspiration « diététique ». Cette famille de produits occupe aujourd’hui une place prépondérante dans la confiserie de chocolat à la pièce (plus de 55 %), ses plus gros consommateurs étant la Grande-Bretagne, les États-Unis, les Pays-Bas et l’Australie, et ses deux principaux producteurs étant les deux multinationales : Mars et Nestlé. Un univers qui, pour appartenir à l’alimentation courante, peut sembler bien éloigné de celui du chocolat, du véritable chocolat, pur et fabriqué selon des normes précises, bien éloigné aussi de l’authentique gourmandise, dénuée de tout caractère nutritif. l’apport nutritionnel des barres fut souvent mis en avant dans les publicités — par exemple, Hershey’s opta pour more sustaining than meat (« plus énergétique que la viande », vers 1915-1920). Néanmoins, il appartient au « marché » du chocolat, au même titre que les tablettes et les bonbons, et ne serait-ce que pour cela ne peut être relégué dans l’ombre. D’autant qu’il est venu répondre à une attente des consommateurs, comme en témoigne sa réussite.

Cacahuètes et barres chocolatées

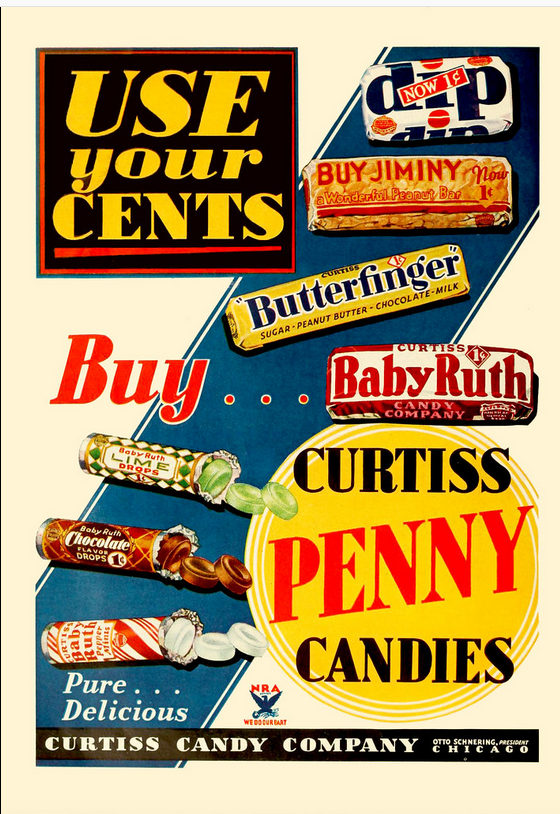

Dès 1905, la Squirrel Brand Company (Massachusetts) inaugura l’emploi des cacahuètes dans la composition des barres. Son innovation allait faire école… Des cacahuètes associées à du chocolat au lait, du caramel et de la guimauve pour la barre Goo Goo Clusters (1913), très populaire dans le sud du pays. Du nougat aux cacahuètes sous une enveloppe de chocolat pour la barre Baby Ruth lancée en 1921 par la Curtiss Candy Company (Chicago). Du beurre de cacahuètes et de la mélasse pour la barre Mary Janes (1914), créée par Charles N. Miller en hommage à l’une de ses tantes. Un fourrage de beurre de cacahuètes coloré en orange et une robe de chocolat pour la barre Butterfinger, mise au point, en 1923 par la Curtiss Candy Company (Chicago) [7] — sa recette actuelle diffère de la formule initiale, qui aurait été perdue. Du beurre de cacahuètes et du chocolat pour les très populaires Reeses Peanut Butter Cups (1928), du nom de leur créateur. De même, la barre Mr. Goodbar (1925) reste l’une des barres les plus populaires de la firme Hershey’s ; sa composition, faite de chocolat au lait crémeux et de cacahuètes croustillantes, fut renforcée en cacahuètes en 1992. La légende veut que ce nom lui a été donné par Milton Hershey, lui-même, lorsque, ayant testé cette friandise à sa création, il s’exclama : « now, that’s a goodbar ! » Enfin, aujourd’hui fabriquée par Hershey’s, la 5th Avenue Bar (1936), mise au point par William H. Luden, célèbre fabricant de pastilles pour la toux, est constituée d’un intérieur croustillant au beurre de cacahuètes et d’une robe de chocolat au lait.

(7) Aujourd’hui, la Curtiss Candy Company appartient au groupe Nabisco. Mais, en 1990, Nestlé racheta à Nabisco les barres Butterfinger et Baby Ruth.

1997

Anon., 1948.